〔北の国から“じゃが・バタ”の縁?〕

昭和二十年八月、太平洋戦争の敗戦は、結果的には、多くの日本人が恐れていたような最悪の状況にはならずにすみました。しかし、これまでの様々な規則や束縛から解放されて喜ぶ人たちがいる一方では、気持ちのすさんだ輩(やから)も多く、普段ならなんでもない場面でさえ、暴力ざたや小ぜりあいはしょっちゅう。盗みや強奪も横行していました。終戦直後の文芸雑誌・総合雑誌の、変色していまにも破れそうなページをめくっていると、紙面びっしりに組まれた小さな活字からは、当時の言論・文筆家のとまどいや、日本の行く末への不安感や、混沌とした世相に対する嘆きやらが、いまもダイレクトに伝わって来ます。

でも、懸命に今日を生き、明日を迎えるために頑張る人々も沢山いました。そういう人たちは、いたずらに、悩みにしずんでばかりいられません。既存の雑誌が、世の中への不満や旧体制への批判などしか扱わないならば、そんな事柄にとらわれない、気軽に読めてホッとできる雑誌を、自分たちの手で作りたい。そして、できれば、これまでにない、知的な楽しみや新知識にあふれる雑誌を…。この時期、そうした意欲から創刊された新雑誌は、全国に数多くあったに違いありません。

でも、懸命に今日を生き、明日を迎えるために頑張る人々も沢山いました。そういう人たちは、いたずらに、悩みにしずんでばかりいられません。既存の雑誌が、世の中への不満や旧体制への批判などしか扱わないならば、そんな事柄にとらわれない、気軽に読めてホッとできる雑誌を、自分たちの手で作りたい。そして、できれば、これまでにない、知的な楽しみや新知識にあふれる雑誌を…。この時期、そうした意欲から創刊された新雑誌は、全国に数多くあったに違いありません。

そんな時代のことです。武者小路実篤のもとに、北海道の『北方風物』誌(北日本社発行)から、執筆依頼が舞い込んだのは──。

『北方風物』は、毎回、北海道に限らず、北国になじみ深い風物を一巻のメインテーマにかかげ、そのテーマで色んな分野の人にショートエッセイを寄せてもらうという趣向の随筆雑誌でした。(主宰・更科源蔵、編集兼発行・代田茂 定価50銭)

(※雑誌に関する詳細、及び、占領時代の出版事情については、【風のたより】第20回をご参照ください。)

とはいえ、終戦直後という時節柄、雑誌を出すほうも資金や紙が乏しいが、読む人たちの方ももっと物資にとぼしい。そこで、「じゃがいもの巻」ならじゃがいもの、「にしんの巻」「あきあじの巻」ならニシンや鮭の、栄養価や品種等に関する実用エッセイを専門家に一〜二本書いてもらっていたりして、そんな構成にも時代が感じられます。

そこで、その文化・実用かねそなえた創刊号の巻頭に誰か最適な人を…という事になった時、誌の主宰者たちが真っ先に思い浮かべたのが、すでに“お野菜画家”(?)の文筆家として知られていた武者小路実篤だったのでしょう。

その本文は、下に掲げてある通りです。国木田独歩の「牛肉と馬鈴薯(ばれいしょ)」の思い出と、馬鈴薯を描くことのむずかしさ。ある意味では、あまりにも武者小路らしい一文で、とりたてて特別な内容が書いてあるわけではありません。わずかに独歩の作品からの連想が北海道との接点となっているだけです。ぽこん、と一つ描かれたじゃがいもも、あの、いつもの実篤さんのじゃがいもです。

今の人がみれば、なぁんだ、の一言ですむ、何の変哲もない表紙かも知れません。しかし、あの、昭和二十一年という時代の世相のなかにあっては、変わらない画風、変わらない語り口にまた再び出会えたという事は、読者にとって、なんとも得がたい、なつかしい経験だったのではないでしょうか。

* * * * * * * *

戦争終結間近になっていた昭和二十年、秋田に疎開した武者小路実篤は、親しい友だちが側にいないもの足りなさから、日記をつけ始めていました。そこには、生活の合間々々に、じっと野菜と向き合って絵に打ち込んでいるさまが書き記されています。

「画を三枚許(ばか)りかく、百合、南瓜と馬鈴薯。原稿のつづきまだかく気になれず。昨日の新聞──今日来た──に広島に新爆弾を投下したことが出ていた。記事の様子だと相当人を殺傷する爆弾らしい、大変なものを発明したものだ」

(八月九日)

「馬鈴薯四個図を又かく、段々のみこんで来た。しかし之でこの四つの馬鈴薯をかくのはやめるつもりだ、之等を礼拝して下へ持って行って食べることにするつもり、馬鈴薯にとって人間の血になり、肉になることは満更悪いことでもあるまいと、考える、ちと虫のいい考え方か。(中略)

隣組の会に講演しにゆくので、食べたあと山内氏の室にゆくと、まだ少し早いと言うので自分の室に帰り又馬鈴薯を二個だけかいた。之で第二十と第二十一目の馬鈴薯をかいたわけ、同一のものは片方は六度他は七度かいたわけ。さすがに最初のものに比すると格段のちがいで、相当勉強したわけ。」

(八月十四日)

一刻一刻、どうなってゆくかわからない、すでに国が負ける事は目に見えているにしても、どのような運命に向かって皆が進んでいるのかわからない。想いを分かちあえる友も側にいない。しかしそんな時でも、どうあがいても自力のおよばない事柄について嘆くより、今、自分に必要と思う勉強は続け、求められれば自分の能力を惜しみなく人に貸す。そうした生活を、実篤は一心に続けていました。

そんな生活の中で、ある意味、彼にとっても、自分のたゆまぬ生き方の象徴ともなっていたのが、じゃがいもの実だったと言えましょう。どの野菜も彼にとっては心魅かれる画題だったはずですが、中でもとりわけ、じゃがいもを20回も21回も──それも、1つの芋を6回も7回も──描いていたのは、やはり彼が、そこに何がしか、己れの姿を投影していたからだと思われるのです。

「丸みを帯び、内に力が満ちてゐて」(「馬鈴薯」『北方風物』)、戦時中はいつもの食材として彼の血や肉になっていたじゃがいも。実篤は、モデルの役目を終えたじゃがいもに、丁寧にお礼の挨拶をして、それからいただいていました。彼は、その実に自分と対等な(あるいはそれ以上の)、自然の生命の一つの在り方を見出していたのだと言えましょう。優しい素朴な信仰です。

もちろん、上の記述はあくまで日記。当時は人に知られたはずはありません。それだけに、北日本社から“「じゃがいもの巻」に一筆”というオファーが行ったのは、まさに奇縁というしかないでしょう。出版社にとってもその巻は大事な創刊号、実篤にとってもじゃがいもは思い入れの深い野菜。〈場〉と〈作品〉とが、絶妙な出会いをしたわけです。

紙はザラザラの仙花紙(※粗悪な再生紙)で、表紙も共紙。ページ数はたった16ページ。その意味では、体裁は実に粗末な『北方風物』でした。ところが、1万部刷った「じゃがいもの巻」は、あっという間に、ほとんど売り切れてしまったそうです。

みんなが活字に飢えていた、といった事もあったでしょう。また、巻頭を飾った〈武者小路実篤〉の名に戦前からのネームバリューがあったから、というのも、もちろん理由の1つだったと思われます。

しかし、ザラ紙8枚に支払うにしては決して安くない50銭のお金を払ってでも、北の国の人々がその雑誌を手にしたいと思ったのは、そのあったか味のあるじゃがいもの絵と、添えられた簡単な文章から、どんな状況になってもうわずりもせず、とり乱しもしない、あの懐かしい調子を感じ取ったからではないかと思うのです。

それは、声高にデモクラシーを語り、〈敗戦国民〉を鼓舞する言説よりも、はるかに人々をはげまし元気づける力があったのではないでしょうか。それも、読者にことさら“はげまされた”“がんばろう”などと意識させる性質のものではなく、ちょうど、じゃがいもの淡い滋味のように。

* * * * * * * *

ところで、『北方風物』について、こぼれ話をひとつ。

ところで、『北方風物』について、こぼれ話をひとつ。

言うまでもなく、当時は、まだまだ万事が配給制。たとえお金が手元にあっても、物が手に入らないことなどザラでした。闇市(やみいち)もありましたが、こちらは裏の商売だけに値段が高い。おまけに、貨幣価値そのものも不安定。結局、少しばかりの金銭では、日常の物資不足はどうにもなりませんでした。

一方、出来たばかりの『北方風物』も資金に乏しい。とても、執筆者に高額の原稿料を払うゆとりはありません。

そこで、主宰者たちが考えついたのが、原稿料の代わりに、なんと、バターを支払うというアイデアです。確かに、なまじ、ちょっとばかりの謝礼を支払うよりは、北海道の良質なバターを沢山贈ったほうが、時節柄、どれほど相手に喜ばれるか知れません。

この思いつきは見事に当たり、バターの稿料は執筆者たちにたいへん好評だったそうです。原稿を送った武者小路実篤のもとに『北方風物』から届いたのも、きっと大きなバターの包みだったに違いありません。

それに、“じゃがいも”と“バター”は、相性としてはこの上ないベストマッチ。じゃがいもの画文を書いてバターが来るなんて、これもまた、〈海老で鯛〉以上に出来すぎたエピソードです。さて、その後、武者小路宅では、美味しいじゃがバターが食卓にのぼったでしょうか?

(By 銀の星 2005/02/08)

参考文献:

武者小路実篤『一人の男』下 新潮社 昭和四十六年(1971)

『北海道文学大事典』 北海道文学館 昭和六十年(1985)

Special Thanks to: 武者小路実篤会 & 北海道立文学館

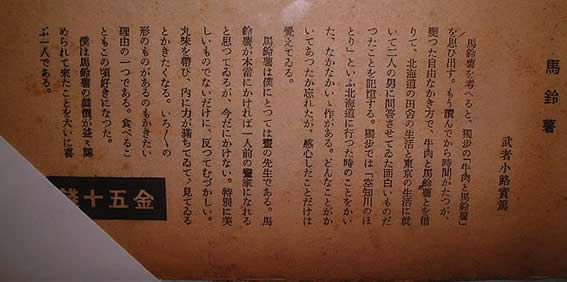

馬 鈴 薯 武者小路実篤

馬鈴薯を考えると、獨歩の「牛肉と馬鈴薯」を思ひ出す。もう讀んでから時間が経つが、變つた自由なかき方で、牛肉と馬鈴薯とを借りて、北海道の田舎の生活と東京の生活に就いて二人の男に問答させてゐた面白いものだつたことを記憶する。獨歩では「空知川のほとり」といふ北海道に行つた時のことをかいた、なかなかいゝ作がある。どんなことがかいてあつたか忘れたが、感心したことだけは覚えてゐる。

馬鈴薯は僕にとつては画の先生である。馬鈴薯が本當にかければ一人前の画家になれると思つてゐるが、今だにかけない。特別に美しいものでないだけに、反つてむづかしい。丸みを帯び、内に力が滿ちてゐて、見てゐるとかきたくなる。いろ/\の形のものがあるのもかきたい理由の一つである。食べることもこの頃好きになつた。

僕は馬鈴薯の眞價が益〃認められて來たことを大いに喜ぶ一人である。

(昭和二十一年(1946)一月掲載)

※漢字・仮名遣いは極力原文のままとした。

※「空知川のほとり」は「空知川の岸辺」の記憶違い。

※画像の無断転載・複製はご遠慮下さい。